So Watt !

Comment découvrir

un Musée...

Le Mathouriste

n'avait absolument pas prévu de se rendre à Greenock, dont il

ignorait jusqu'à l'existence... Mais les caprices, ou plutôt les

fureurs de Neptune ont parfois des effets bien inattendus, et ce n'est

pas un certain Ulysse qui vous dirait le contraire! Une croisière dans

les îles britanniques, en plein mois d'août, voguait vers les

Hébrides... quand une tempête et les ordres des autorités portuaires de

Stornoway (Harris & Lewis) obligèrent le capitaine à chercher un

refuge pour 48h: ce fut la large embouchure de la Clyde, abri idéal...

et le port de Greenock, jadis centre d'une activité intense.Que faire de ce temps d'ecale imprévu, sinon explorer la ville? En y découvrant, à un angle de rues, une plaque "Watt street", la première pensée du fut pour la chanson de Boris Vian, hommage à une rue parisienne insolite que lui avait fait découvrir Raymond Queneau -une rue traversant par dessous les voies de la Gare d'Austerlitz, soutenues par d'imposantes colonnes en fonte...

Si vous ne la connaissez pas, écoutez-la grâce au lien ci-dessous (si intriguante en l'absence de photos que votre serviteur lui réserva son premier pélerinage touristique dans Paris, entre deux planches d'oraux de concours!)

| rue Watt, à Greenock | écouter la chanson de Boris Vian, par P. Clay | rue Watt, à Paris (source de l'image: l'étrange rue Watt, de Paris Promeneurs) |

Mais, après tout, en Écosse, quoi de plus normal qu'une rue qui rend hommage à un grand Écossais? So what, se dit le visiteur, songeant cette fois au célèbre thème de Miles Davis... (d'où l'idée pour le titre de cette page, hé,hé...). Et ô surprise, au bout de la rue Watt, nous attend... un musée James Watt!

| une bâtisse... très britannique. | une stèle en l'honneur de l'enfant du pays |

Très vite, le musée nous présente les ancêtres du grand ingénieur, par des peintures dont les auteurs sont inconnus. Au texte, sobre et factuel des cartels, nous préfèrerons le lyrisme de François Arago, dans son hommage posthume devant l'Académie des Sciences (car Watt en avait été élu membre à titre étranger), d'autant qu'il commence par un rappel dont la pertinence est toujours d'actualité: bien des fois, le Mathouriste a ressenti beaucoup plus de souci mémoriel pour les hommes de science de l'autre côté du Channel!

La bataille où mourut l'arrière-grand-père de Watt est aussi connue sous le nom de Brig of Dee (1639), épisode anglo-écossais de la Guerre des trois Royaumes (1639-1653).

De santé fragile, le jeune James commence son éducation à la maison, apprenant à lire avec sa mère, à écrire et compter avec son père, qui le familiarisa aussi avec l'outillage et les techniques d'atelier.

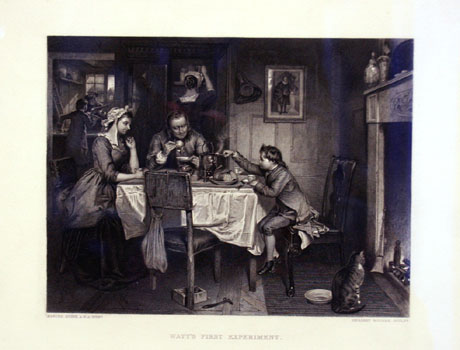

Arago fait sienne une anecdote que Watt lui-même n'a jamais mentionné, mais qui a donné lieu à de nombreuses illustrations dans son pays natal. Il est d'ailleurs amusant de voir qu'en France, nos livres d'histoire en racontaient une similaire à propos de la découverte de la puissance de la vapeur par Denis Papin!

En dépit de ses soucis de santé, il ne vit pas confiné, et son père veille à une éducarion équilibrée, avec sa part de grand air frais et revigorant:

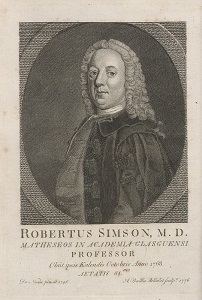

C'est d'une manière très particulière qu'il entre à l'Université de Glasgow: par la petite porte, pour ne pas dire la porte de service!

N.B: Simson fut, en effet, le premier traducteur en Anglais des Coniques d'Apollonius et des Éléments d'Euclide, remettant à l'honneur ces livres sans qu'il soit besoin de recourir aux langues anciennes, grec ou latin.

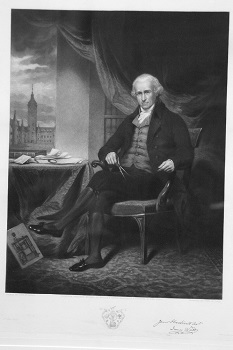

Les portraits de Watt ne semblent pas nombreux (c'est un peu surprenant, au vu de la notoriété acquise de son vivant); il a eu en tant que modèle, on le verra plus bas, bien plus de succès dans la statuaire. Le musée de Greenock possède une copie, par J. Partridge (1790-1870) d'après l'original réalisé par Sir William Beechey (1753-1839). Et un exemplaire d'un buste qu'on retrouvera aussi au Science Museum de Londres.

|

|

|

| petits objets souvenirs, dans une

vitrine. Noter le médaillon qui reprend ce portrait |

Voici, repris par Arago dans son éloge posthume, un souvenir du physicien John Robison (1739-1805), encore étudiant à l'Université de Glasgow, qui devait devenir secrétaire de la Royal Society d'Édimbourg et contributeur notoire de l'Encyclopædia Britannica (un projet né à Édimbourg en 1771, en "réaction conservatrice" à la révolutionnaire Encyclopédie de Diderot et d'Alembert)

Et voilà un autre témoignage de poids, grâce auquel nous apprenons que l'entrée dans la vieillesse n'avait en rien altéré ses facuktés mentales:

Et une Statue...

Elle est nichée dans un angle de la James Watt Memorial School,

autre bâtiment remarquable de Greenock, à l'angle de William street, où

se trouvait la maison natale de Watt. Construit en 1908 dans un beau

grès rouge, dans le style baronial

écossais

(variante locale du néo-gothique, fort prisé en fin de XIXème siècle,

et dont un célèbre représentant est la résidence royale de Balmoral),

il

avait été financé par... le magnat américain de l'acier, Andrew

Carnegie. Surprenant? Pas vraiment si on y regarde de plus près: il

était d'ascendance écossaise, et avait même écrit une biographie de

Watt, avec un argument imparable pour se justifier:"Pourquoi

n'écrirais-je pas sur la vie de celui qui a construit la machine sur

laquelle j'ai bâti ma fortune?"

C'était un centre de formation des navigateurs et ingénieurs

(Greenock était alors le siège d'un très important chantier naval);

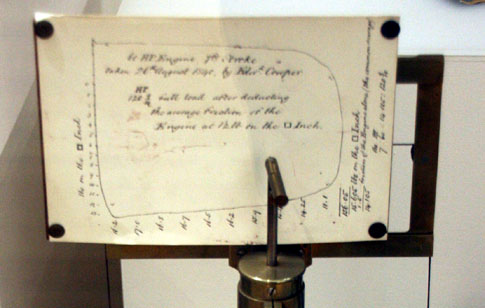

elle a fermé en 1973.Et par chance, pour mieux comprendre... ce dispositif est visible au Science Museum de Londres, où le Mathouriste l'avait photographié... bien des années auparavant, un peu perplexe devant un descriptif assez sommaire! (Il ne précisait ni qui était Southern par rapport à Watt, ni le fonctionnement...)

Bien d'autres statues de Watt sont présentes au Royaume Uni, nous les évoquerons plus loin dans cette page.

La James Watt Memorial School a une façade sur William Street, pratiquement en face de la maison natale de James.

|

|

||

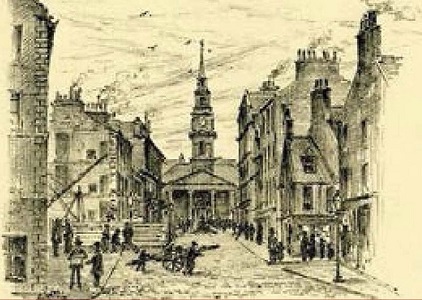

| William

Street (source de l'image) |

Toon-Kirk | autre

vue (partielle) deWilliam Street, trouvée sur... |

...le

panneau présentant le quartier historique de la ville. Remarquer, en haut et à Gauche, Watt et sa machine à vapeur! |

Cette rue est assez méconnaissable aujourd'hui (d'autant qu'elle était le siège de travaux importants mors du passage de votre serviteur, l'empêchant de réaliser un cliché quon puisse comparer à la gravure!); mais l'église Toon Kirk se dresse toujours au bout, avec la fontaine devant. Elle pouvait accueillir jusqu'à 1600 fidèles, selon un aménagement intérieur dû au père de l'ingénieur, James Watt Sr.

Le fameux

Mécanisme, le Parallélogramme... et la Géométrie!

Watt a conçu (et commercialisé avec Boulton) uniquement des

machines statiques, essentiellement destinées au pompage dans les

mines. Leur développement , parsemé de nombreuses améliorations,

s'étent de 1765 à 1790. Mais pour présenter le problème mécanique qu'il

a brillament résolu, un petit bond en avant dans le temps, en 1830, et

dans l'espace en nous transportant au fabuleux Musée des Chemins de Fer

de York (Angleterre) permet de visualiser très simplement le problème:Comment

transformer le mouvement linéaire d'un piston en mouvement circulaire

d'une roue?

Le système adopté est le classique couple "bielle-manivelle" : le piston pousse et tire une tige longue (la bielle), qui agit sur une tige courte solidaire de l'essieu moteur, la manivelle. Ainsi, le vaet-vient assez limité de la tige du piston peut entraîner un tour complet de la roue.

Mais ce système rudimentaire a un défaut: il ne réalise pas exactement cette transformation, et la bielle à tendance à "forcer" la tige du piston par un déplacement latéral parasite: sans bague de guidage à la sortie du cylindre, la tige du piston irait de biais (au lieu de suivre parfairement l'axe du cylindre); et la bague , si elle est présente, sera très rapidement usée par le frottement en résultant, et cassée!

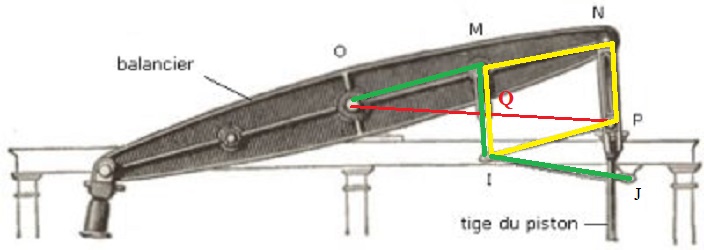

La solution (approchée seulement, on le verra) proposée par l'ingénieur écossais -celle de ses inventions dont il se disait le plus fier- est souvent dénommée en raccourci parallélogramme de Watt. Mais ce nom même peut induire en erreur, car il n'y a pas que le parallémograme, pnlutôt bien visible.

Cette appellation, parallélogramme de Watt, est un peu trompeuse, car l'ensemble mécanique consiste en la mise en série de deux dispositifs:

paralélélogramme seul |

le mécanisme de Watt |

|

|

O étant fixe, M décrit (une portion de cercle, et de même pour I puisque J est fixe. La question se reformule donc ainsi: Q décrit-il une portion de droite? Et si c'est le cas, P fera de même par hoùothétie, et le risque d'usure et de casse de la bague de guidage au sommet du piston disparaîtra.

Pour l'aspect expérimental de la réponse, voici deux modèles, réalisés par le musée de Modène, à l'initiative de F. Conti: le premier, disposé sur un plan horizontal, trace la courbe complète effectivement parcourue par le point Q, tandis que le second, vertical, permet de constater l'efficacité pour des mouvements circulaires limités des deux grands bras (comme c'est le cas pour le balancier d'une machine à vapeur statique).

| "J'ai

été moi-même surpris de la régularité de son action. Quand je l'ai vu

marcher pour la première fois, j'ai eu véritablement tout le plaisir de

la nouveauté, comme si j'avais examiné l'invention d'une autre

personne." J. WATT cité par F. ARAGO, Watt in Œuvres, t.1

|

||

| On

constate effectivement une longue portion de "ligne droite" (pas tout à

fait, mais c'est à peine perceptible) en lançant le tracé; mais la

courbe complète est une lemniscate,

une sorte de nœud papillon, si l'on préfère. Et non, ce n'est pas la très célèbre lemniscate de Bernoulli: cette dernière est du quatrième degré, tandis que celle qu'on vient de tracer, et qui fut baptisée courbe de Watt (évidemment!) est, elle du sixième degré. d² = a² + b² - c²

[2a est la distance des centres, 2c celle de la manivelle (barre médiane), et b le rayon des bielles.]

|

||

| On l'appelle

parfois, plus prosaïquement, courbe

à longue inflexion. Pour en savoir plus mathématiquement, et voir des animations, reportez-vous, comme d'habitude, à l'encyclopédie des courbes en ligne de Robert Férreol. |

||

Mais peut-on voir, en vrai, ce mécanisme à trois barres sur une machine à vapeur, sans le parallélogramme? La réponse est OUI, ... et se trouve au National Railway Museum d'York!

Cette excellente solution industrielle laissait cependant ouverte la question théorique: peut-on construire un mécanisme de tiges articulées réalisant de manière exacte la transformation d'un mouvement circulaire en mouvement linéaire?

| La question

passionnait le russe Tchebychev,

constructeur de

nombreux mécanismes, mais qui échoua à la résoudre. Ce qui est heureux,

d'une manière pour le moins imprévue, car c'est ce qui le conduisit à

sa théorie des meilleures

approximations uniformes en analyse. Ou

comment un problème de mécanique

pratique a donné naissance à de très belles recherches théoriques,

et voilà donc un joli sujet pour une méditation philosophique! En revenant à la pratique, c'est une variante du mécanisme de Watt qu'il réalisa, puisque dans les deux cas il s'agit d'un système à trois barres et deux points fixes. Lorsque les paramètres vérifient cb² = (a + c)3

la courbe possède avec sa tangente à l'origine un contact d'ordre plus élevé, donc en reste proche plus longtemps. Avec a = 2, c =1, ce cas est celui où b² = 27; Tchebychev avait en fait pris par commodité b=5, ce qui n'en est vraiment pas loin!... et rendait sa solution meilleure que celle de Watt. |

Mécanisme de Tchebychev: on remarque la partie quasi droite du tracé. |

Timbre russe célébrant Tchebychev, avec un de ses mécanismes. |

| Et pourtant, une solution exacte existe bel

et bien, et elle a été découverte en 1868 par un officier du

génie français, polytechnicien, Charles Peaucellier

(1832-1919), et retrouvée 3 ans plus tard, indépendamment, par le

Lituanien Lipkin (1840-1876). Lequel a été plus célébré en URSS que

Peaucellier en France, soit dit en passant... Elle repose sur une tranformation géométrique classique, l'inversion, qui a justement la propriété de transformer les droites en cercles. Qu'on avait le bon goût d'étudier avant le bac aux beaux temps de la Terminale C! Et c'est pourquoi le mécanisme est souvent qualifié d'inverseur de Peaucellier. |

||

| Premier train de voyageurs de l'histoire: 15 septembre 1815, ligne Liverpool-Manchester sous l'œil de son inventeur... |

...George Stephenson | Sa

locomotive, la célèbre "Rocket" Le piston, la bielle, et la manivelle |

Un autre résultat liant théorie et pratique prolonge cette histoire... La courbe de Watt, on a pu le voir ci-dessus, est une courbe algébrique, c'est à dire que

son

équation est de la forme P(x,y)

= 0, où P est un polynôme à deux variables.

| De

même, tout système articulé trace une

courbe algébrique, et, encore plus remarquable, inversement, pour toute courbe

algébrique, il est possible de trouver un système de tiges articulées

qui la trace! C'est le théorème de Kempe (1879) Son

auteur (1849-1922) est un anglais, élève de Cayley, et il précisait

dans son article: "Il reste cependant un large champ ouvert à l'artiste mathématicien pour découvrir les liaisons les plus simples qui décriront des courbes particulières" Concrètement, on a pu facilement donner des mécanismes simpl es construisant les coniques, ainsi que d'autres courbes. D'après le théorème, nous avons, par exemple, la certitude qu'il en existe pour la lemniscate de Bernoulli citée plus haut (puisqu'elle est algébrique de degré 4), et une certitude non loins forte: qu'il n'en existe pas pour la chaînette y = ch x , qui n'est pas algébrique. |

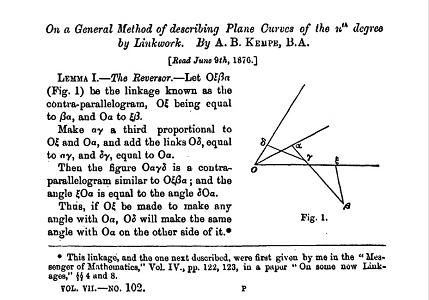

Le début de l'article de Kempe |

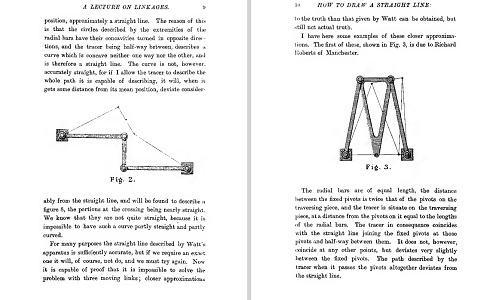

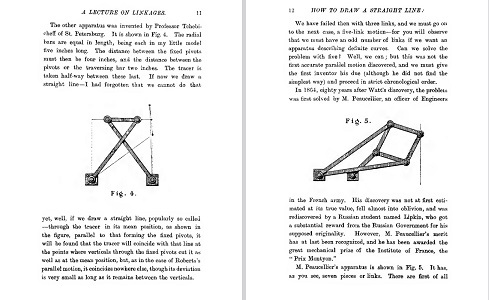

Kempe a développé le sujet dans une conférence, publiée avec de nombreuses figures:

|

|

|

| Le mécanisme de Watt, bien sûr, mais aussi

celui de Roberts. |

Les mécanismes de Tchebychev et

Peaucellier. C'est lui qui signale que Lipkin fut plus honoré par son pays! |

De leur côté, les locomotives ont bien évolué... avec des embiellages nettement plus complexes. Ci-dessous, deux "sommets" inégalés, l'un français, l'autre anglais, si différents dans leurs esthétiques...

| Super-Pacific 231E, le chef d'œuvre du génial ingénieur André Chapelon Cité du Train, Mulhouse |

Sa

distribution Walschaerts (du nom de l'ingénieur belge Égide Walschaerts) |

la "Mallard",

recordwoman de vitesse vapeur (202km/h) National Railway Museum, York (Angleterre) |

Et quoi de meilleur, pour en apprécier le mouvement, que de regarder la Pacific 231E24 en action, dans l'excellent court métrage de Jean Mitry (1949) sur la musique d'Arthur Honneger (1923)?

arrêt sur image du film

Watt else?

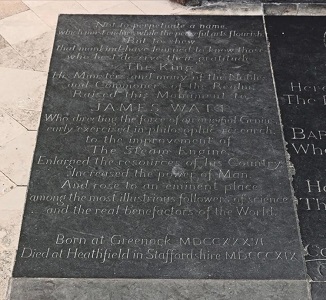

Les Avatars d'un Monument funéraire

à Westminster Abbey, (photo ancienne) (voir cette page web de l'abbaye) |

au Hunterian Museum, Glasgow (source de l'image) Plus d'informations sur le Hunterian Blog |

plaque à Westminster Abbey (source: cette page web de l'abbaye) |

||

|

Des copies en bronze ont également été réalisées; faute de les avoir vues de ses propres yeux et photographiées de ses propres objectifs, le Mathouriste vous renvoie aux pages Web qui les mentionnent. |

à Manchester (Angleterre) [source: Wikimedia Commons] |

à Glasgow (Écosse) [Wikimedia Commons] |

||

Ailleurs encore, au Royaume Uni

de gauche à droite: Boulton, Wattet Murdoch à Birmingham [source: Wikimedia Commons] |

Peu représenté en peinture, Watt a donc plus de chances en 3 dimensions! La statue dorée le représentant avec ses associés leur a valu le surnom populaire... et mérité de "Golden Boys". Mérité, non seulement en raison du revêtement étincelant, mais aussi au sens propre, puisqu'ils ont fait de fructueuses affaires grâce à l'invention de Watt. Le monument avait été provisoirement retiré en 2017, en raison des travaux d'installation du métro, comme l'explique cet article du Daily Mail (12/06/2021). Mais elle a été replacée avec une plaque indiquant le côté plus sombre de la famille Watt, dont la fortune était bâtie sur le commerce avec les colonies d'Amérique du Nord et des Caraïbes, activité incluant le tarffic d'esclaves. Le Hunterian Blog, mentionné plus haut à propos de la statue de marbre de Chantrey, rappelle également ces faits. Watt est également honoré par des statues, différentes de celles déjà rencontrées, à Leeds, et à Glasgow, où il est entouré de grilles comme si on l'observait dans un zoo... De surcroît, cette dernière aurait de toute urgence besoin d'un sérieux nettoyage! |

Au Museum d'Histoire Naturelle d'Oxford [Wikimedia Commons] |

Au Science Museum de Londres

Outre diverses machines à vapeur à balancier -voir plus haut la présentation du mécanisme, le Science Museum de Londres conserve divers témoignages de l'activité et de la notoriété de James Watt:On y trouve aussi cette gravure allégorique, montrant Watt "en cvedette", e ntouré de tous les savants de son époque. |

||

Watt a également été honoré par un billet de la Banque d'Angleterre |

||

Bonne pioche pour le Mathouriste à un distributeur de billets londonien! On peut aussi en voir un sous vitrine au musée de Greenock. |

||

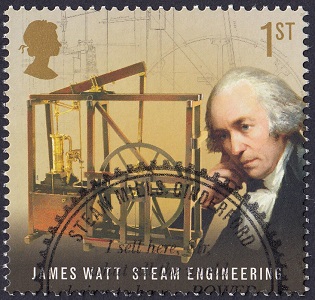

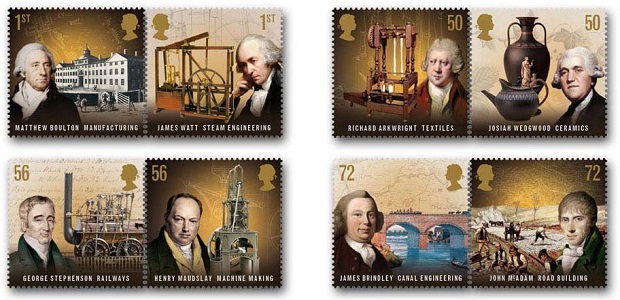

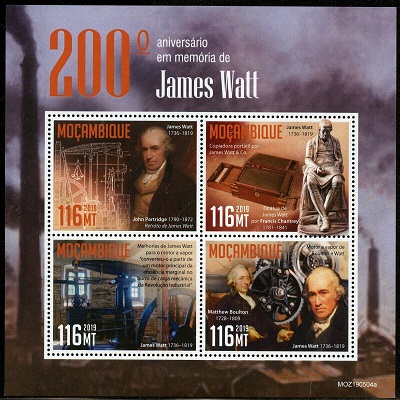

Watt a aussi figuré sur des timbres, au Royaume Uni bien sûr, mais aussi, selon une pratique philatélique courante pour les personnages illustres que l'on peut considérer comme universels, par de nombreux autres pays.

|

|

| Le

timbre précédent fait partie d'une série sur les acteurs essentiels de

la révolution industrielle; Watt est "groupé" avec son associé Boulton (tarif identique) Voir cette page pour plus de détails |

|

|

|

|

| Les

quelques exemples ci-dessus et ci-contre renvoient à une page de l'Université du Colorado, qui dresse une

liste complète. La très belle série ci-contre, commémorant son bicentenaire, a l'originalité de ne pas oublier sa machine à dupliquer et sa valise de transport! |

|||

Références

N.B. : le livre dont nous avons adjoint l'image, acheté au musée, a été une très riche source d'informations complémentaires aux cartels de l'exposition. [source de l'illustration]Sa couverture reproduit un tableau de 1792, de C.F. Von Breda, "James Watt assis à côté d'un schéma de machine à vapeur" (Science & Society Picture Library); vous pouvez l'aggrandir par clic, ce qui vous offre un deuxième tableau avec Watt pour sujet.

Revenir

à la Home

Page du

Mathouriste